日本橋蛎殻町とは?不思議な名前の由来を調べてみました!

こんにちは!

とーんと♡日本橋編集部です。

突然ですが、「日本橋蛎殻町」という地名を聞いてどのようなイメージを思い浮かべるでしょうか。

「なんとなく海や貝っぽいイメージ」といった方や、「そもそも読み方や意味合いがわからない」という方もいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、日本橋蛎殻町とはどんなエリアなのか、またその地名の由来について紹介します!

日本橋蠣殻町の歴史にも触れているので、興味のある方はぜひ最後まで目を通してみてくださいね♪

日本橋蛎殻町とは?不思議な名前の由来に迫る

日本橋蛎殻町は、東京都中央区に存在する地名で、1丁目と2丁目に分かれています。

読みは「にほんばしかきがらちょう」です。

江戸時代から続く歴史のあるエリアで、下町情緒あふれる街並みとオフィスなどの都市風景が共存しています。

江戸時代には銀貨鋳造の『蛎殻町銀座』があり、のちに造幣局や米穀取引所など金融交易の拠点へと発展しました 。

また、明治初期には水天宮の移転と都市整備が進み、区画整理を経て現在の地名でもある”日本橋蛎殻町”に変更されました 。

なぜ“蛎殻”なのか?由来に登場する“牡蠣”の存在や、蛎殻町と“貝”の関係

「蛎殻町」という地名は江戸時代から存在していたと伝えられています。

なぜ、”蛎殻”と呼ばれるようになったのでしょう。

江戸時代、このあたりは日本橋川や隅田川に近い水辺のエリアで、海産物を扱う商人や市場が多く集まっていました。

特に牡蠣の殻が大量に積まれていたことから、牡蠣の貝殻を指す”蛎殻”という名前がついたとされています。

江戸時代の地図にも!「蛎殻町」の名が登場した背景とは

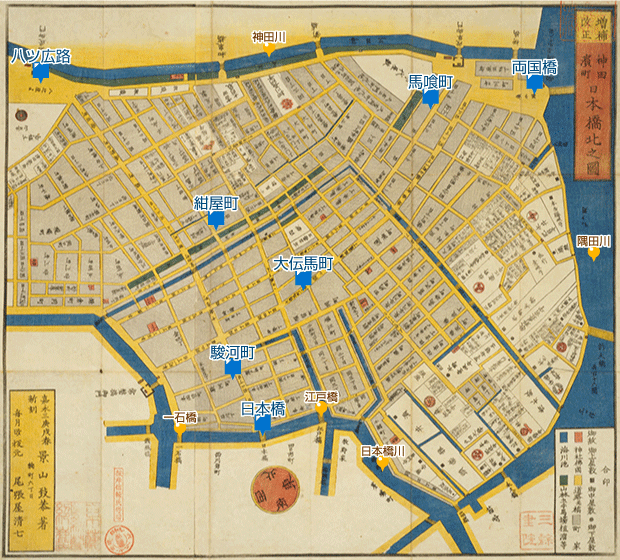

「蛎殻町」は、江戸時代に製作された『江戸大絵図』や『切絵図』などの地図にも記されていました。

国立国会図書館がデジタル公開する『日本橋北神田浜町絵図』を見ると、海川池のそばに「◯カキカラ丁」と記されていることがわかります。

出典:国立国会図書館「日本橋北神田浜町絵図」

このあたりは水辺が近く、商業活動が活発だったこともあり、地図の製作者や幕府にとって記載すべき町として注目されていました。

またこのような地図が町民に広く普及したことで、人々の移動や買い物、参拝などにも利用されるようになったのです。

現在の蛎殻町と周辺エリアの歴史的な価値とは

蛎殻町は、商人や職人が集う活発な地域として形成され、江戸時代から町人文化の中心として栄えてきました。

特に海産物を扱う商いが盛んで、「江戸の台所」と言われるなど、江戸前の食文化に貢献しました。

現在は歴史ある街並みと近代的な建造物が混在するエリアへと発展。

かつては関東大震災や東京大空襲で大きな被害を受けましたが、それでも一部の町割りや伝統商店は復興を経て生き残っています。

地元の町会や文化団体によってまち歩きイベントや町名保存運動が行われ、歴史を未来に継承しようとする活動がなされています。

日本橋蛎殻町の主な注目スポットとしては、

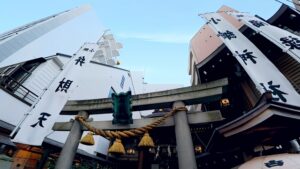

- 水天宮

- 蛎殻町公園

- 中央区立日本橋公会堂

- ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション

などが挙げられます。

水天宮は、安産・子授けのご利益で有名な神社です。

以下のページで水天宮について詳しく紹介しているので、興味のある方はこちらもあわせてチェックしてみてくださいね!

>>日本橋水天宮”戌の日”は誰と行くべき?安産祈祷の料金もまとめました<<

>>日本橋水天宮(神社)のご利益やお守り情報|返納方法も<<

>>「妊娠した」の声も|日本橋水天宮はなぜ安産や子授けで有名なの?<<

>>日本橋水天宮の由来や歴史をまとめました<<

まとめ

今回は、日本橋蠣殻町の歴史や名前の由来などを紹介しました!

蛎殻町の”蠣殻”は「牡蠣の貝殻」を意味しており、江戸時代の地図にも表記されています。

このあたりは江戸時代に魚介類や乾物の問屋が立ち並ぶ商業地で、多くの町民が行き交う活気のある地域でした。

そんな歴史ある蛎殻町は、下町情緒と都市風景が共存する街へと発展。

安産・子授けのご利益を求めに国内外から参拝者が訪れる「水天宮」は、日本橋蛎殻町屈指の注目スポットです。

他にもミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクションや蛎殻町公園などのおすすめスポットもあるので、興味のある方はぜひ日本橋蛎殻町に足を運んでみてくださいね♪

>>「日本橋蛎殻町1丁目」は何があるのかをご紹介いたします!【有名寿司店の日本橋蛎殻町すぎたも】<<