宝田恵比寿神社の恵比寿講とべったら市|江戸の商売繁盛を祈る秋の縁日行事を紹介

こんにちは!とーんと♡日本橋編集部です。

日本橋の秋といえば、やっぱり「べったら市」。

提灯の灯りがそっと揺れる夕暮れどき、甘くこうじ香る大根の風味、そして笑顔と賑わいが交差する日本橋本町の通り。

この独特な雰囲気の源となっているのが、「宝田恵比寿神社」で行われる恵比寿講(えびすこう)と、そこから派生した秋の名物行事「べったら市」です。

この記事では、

・宝田恵比寿神社と恵比寿講の歴史と信仰

・べったら市の由来や風習

・2025年の最新情報をふまえた楽しみ方や周辺散策のヒント

について、以前のべったら市でも実際に歩いた経験をもとにお届けします!

宝田恵比寿神社と恵比寿講とは?商売繁盛を願う江戸の信仰

商売繁盛を願い続ける、日本橋の“ちいさな大きな神社”

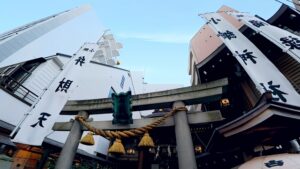

日本橋本町の一角。高層ビルが立ち並ぶ通りを一本入ると、静かにたたずむ朱塗りの鳥居が目に入る、神社が「宝田恵比寿神社(たからだえびすじんじゃ)です。

一見すると小ぢんまりとしたお社ですが、実はこの場所こそが、江戸時代から続く“商いの守り神”として、町の人々に深く信仰されてきた由緒ある神社なのです。

創建はなんと1606年!

徳川家康が江戸城の整備・拡張を進めるなかで、千代田区外苑にあった「宝田村」の鎮守を現在の日本橋本町へ移したのが始まりとされています。このとき、徳川家康が恵比寿神像を下賜したという伝承も残っており、町の守り神として信仰が深まりました。

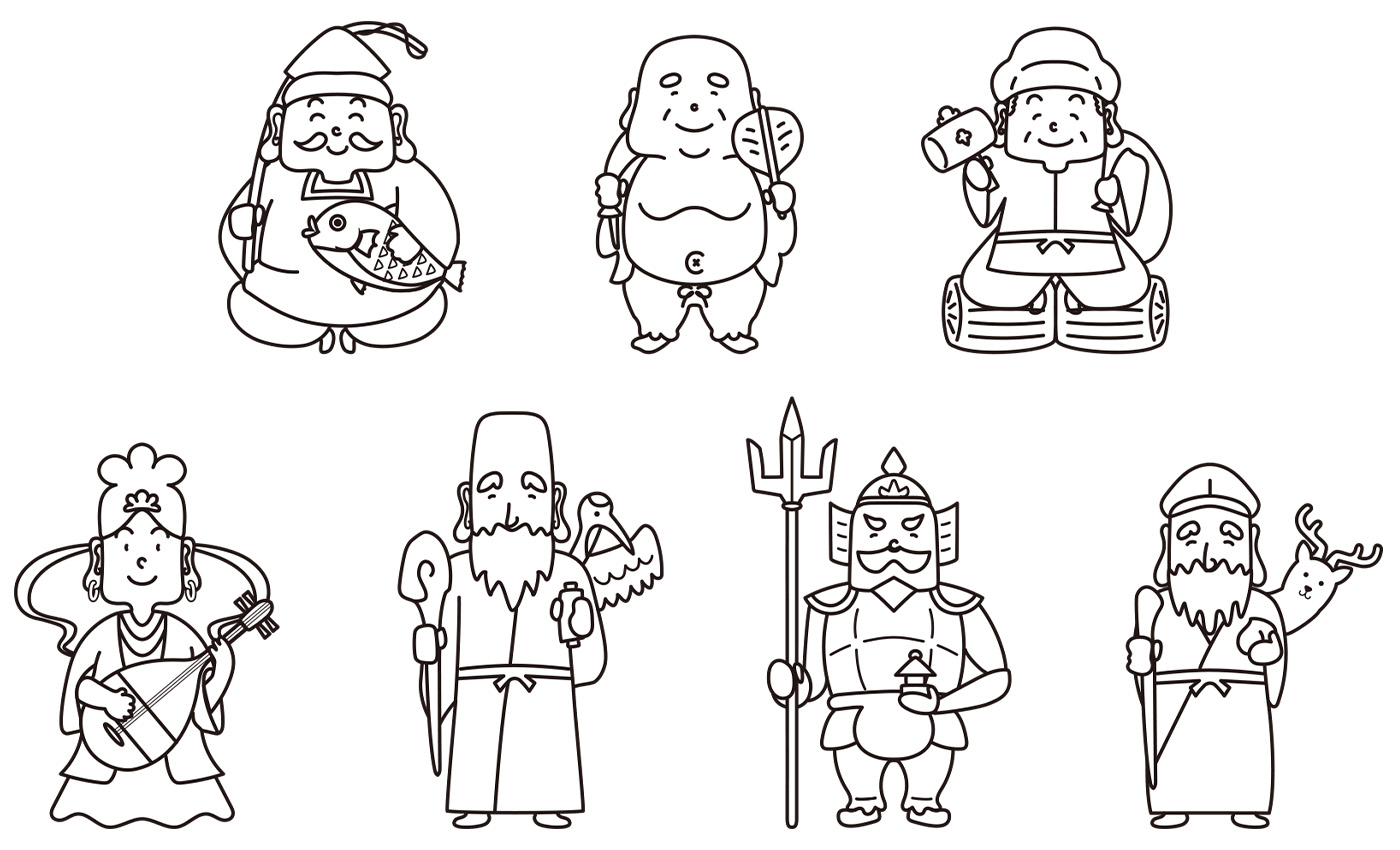

ご祭神は、七福神のなかで唯一の“日本生まれ”である恵比寿様&事代主命(。

商売繁盛、家運隆昌、火除け、家内安全など、暮らしと仕事に関わるあらゆる“福”を授けてくださる神様です。そのお姿は、釣竿を持って鯛を抱える、あのにこやかな姿でおなじみですね。

そして、この神社で毎年10月20日ごろに行われるのが恵比寿講(えびすこう)です。

“講”とは、共通の信仰を持つ人たちが集まり、お祭りや供養を行うグループのことです。

江戸の町では、商人たちがこの“講”を組み、1年の商売を無事に終えられた感謝と、来年の商売繁盛への願いを込めて、恵比寿様にお参りする行事を「恵比寿講」として大切にしてきました

この時期、神社の周辺には神棚や神具を扱う店、縁起物を売る露店、魚や野菜を並べた市が立ち、町じゅうが活気に包まれました。

「来年もいい取引ができますように」

「年末年始に向けて、景気よくいこうじゃないか」

そんな願いや気持ちが行き交う、まさに“江戸の年末モード突入”の合図だったのです。

現在ではこの“恵比寿講”に、べったら漬けの露店が加わり、「べったら市」として親しまれています。江戸時代の文化と商人の精神が、今の日本橋の街並みにしっかりと息づいていることを感じさせてくれる、まさに“ちいさな大きな神社”なのです。

べったら市の由来と風習|べったら漬けと秋の風物詩

「べったら、べったら〜♪」

江戸時代の町角から聞こえてきそうな軽やかな呼び声。これは、甘くこうじの香りが漂う大根の漬物を売り歩く売り子たちの声。そう、「べったら漬け」の由来ともいわれている掛け声です。

べったら市のルーツは、江戸時代中期の恵比寿講にあわせて自然発生的に生まれた市(いち)。

日本橋本町に鎮座する宝田恵比寿神社の周囲では、恵比寿講の日に合わせて神棚や縁起物、鮮魚、野菜などを並べた露店が立ち並び、町の人々が一年の感謝と来る年への願いを込めてにぎわいました。

この市のなかで、明治時代になると“主役”として脚光を浴びるようになったのが、大根を糀で甘く漬け込んだ「べったら漬け」。

べったら漬けの名前の由来には諸説ありますが、「売り子が“べったら、べったら”と声を上げていたから」「糀が着物に“べったり”ついてしまったから」など、どれもどこか愛らしく、江戸らしい遊び心が感じられます。

(農林水産省の利用可能画像より!)

べったら漬けは、保存性が高く、秋冬の定番漬物として重宝されてきました。白く光る糀の甘みと、大根のしゃきっとした歯応え。そのやさしい味わいに、どこか懐かしさを覚える方も多いのではないでしょうか。

糀の香りがふんわりと漂い、赤提灯のあかりがゆらめく通りを、老若男女が行き交う光景は、今も昔も変わりません。

現代では、伝統のべったら漬けに加えて、飴細工、七味の調合体験、江戸刷毛や和箒などの職人技が光る工芸品も多数登場。

さらに過去は、人形町今半の肉まん、魚久の粕漬、文明堂のカステラといった“老舗グルメの屋台”も立ち並び、食べ歩きも楽しめたのが魅力でした。

べったら漬けが生まれ、文化となり、そして今も変わらず親しまれていることは日本橋の魅力の1つですし、べったら漬けが単なる漬物ではなく、“町の記憶を味わう”ことができることが、べったら市最大の魅力かもしれません!

恵比寿講×べったら市の楽しみ方|今年の様子・周辺散策のヒントも

秋の訪れを告げる風と一緒に、べったら市の準備が進み始めると、日本橋本町の町角がなんだかソワソワし始めます。提灯の飾りつけが始まり、通りには屋台の骨組みが現れ、どこからともなくこうじの甘い香りがふわり….そう、2025年も「恵比寿講べったら市」が近づいてきました(この記事を公開している9月時点の筆者感想)。

今年も10月19日(日)・20日(月)の2日間開催が予定されています。

お昼12時から夜9時まで、宝田恵比寿神社(下記Mapもご参照ください!)を中心に、日本橋大伝馬町・本町エリア一帯が歩行者天国に…!!