【着物】北村武資の世界 – 羅と経錦の織技法と作品の魅力を解説【人間国宝】

こんにちは!

とーんと♡日本橋編集部です。

今回はスタッフブログとして日本の染織家である「北村武資(きたむら たけし)」さんのご紹介をさせていただきます。

”羅(ら)”と”経錦(たてにしき)”と呼ばれる2つの織技法で人間国宝に認定されたことでも知られています。

そこで今回は、北村武資の生い立ちや人間国宝認定の経緯などをまとめてみました。

また、羅と経錦の織技法と作品の魅力についても解説しているので、興味のある方はぜひ最後まで目を通してみてくださいね!

人間国宝 北村武資とは – 織の構造美を極めた染織家の生涯

北村武資は、1935年に京都市下京区の五条で生まれました。

戦争中に父と兄を亡くし、西陣で働く遠戚の影響により、15歳という若さで織物の世界へ入ることに。

西陣での下積み時代を経たあと、1962年に法衣金襴制作技術者として独立。

1965年には第12回日本伝統工芸展で入選を果たし、その後もNHK賞や保持者賞などさまざまな賞を受賞しています。

さらに織の技術を磨き上げた北村武資は、幻の織物である”羅”と”経錦”の再現に挑戦し成功させます。

そして2つの織技法の重要無形文化財保持者(人間国宝)として認定され、現代の染織界において大きな影響をもたらしたのです。

そんな北村武資ですが、残念ながら2022年の3月に86歳で永眠されました。

北村武資が生み出した技術や想いは、これからもさまざまな形として受け継がれていくことでしょう。

北村武資の「羅」- 幻の織技法の復元と革新

北村武資の代表的な作品の1つである「羅」は、中国から伝わった古代の技法です。

経糸が左右で絡み合うようにして織られ、一般的な織物に比べて複雑な構造だったことから、次第に衰退し技術が途絶えたとされています。

北村武資が「羅」に出会ったのは1972年のこと。

中国で発掘された羅の写真からその美しさに魅了され、羅の復元に挑戦し、約1年後に見事成功させます。

また復元だけにとどまらず、独自の感性を取り入れた新しい羅を生み出し、1995年には人間国宝に認定されました。

代表的な作品として、透文羅(とうもんら)や上品羅(じょうぼんら)などが挙げられます。

羅は、手編みのように目が粗く通気性に優れているのが特徴。

それでありながら強度が高く、しっかりとした生地に仕上がります。

夏用の着物や帯に使用されることが多く、汗ばむ季節でも快適に着ることができます。

▼上品羅(じょうぼんら)

銀座もとじ

北村武資の「経錦」- 古代織物の現代的表現

「経錦」は、中国の前漢時代に発展した技法で、日本では飛鳥時代によく用いられていました。

複数の色の経糸を浮き沈みさせることで文様を表現するという、複雑かつ高度な技術を要するのが特徴です。

そのため奈良時代以降には徐々に衰退していったとされており、代わりに比較的に安易な「緯錦(ぬきにしき)」が用いられるようになりました。

そんな幻ともいえる「経錦」でしたが、北村武資はその復元にも挑戦し成功させたのです。

そして1983年の第30回日本伝統工芸展にて、「経錦」の代表作である“亀甲花文経錦着物地(きっこうかもんたてにしききものじ)”を発表。

北村武資が復元した「経錦」は鮮やかな色彩を取り入れるなどして、古代的な文様でありながら現代でも馴染むような表現がなされています。

北村武資の革新的な技術が高く評価され、2000年には「経錦」の重要無形文化財保持者に認定されました。

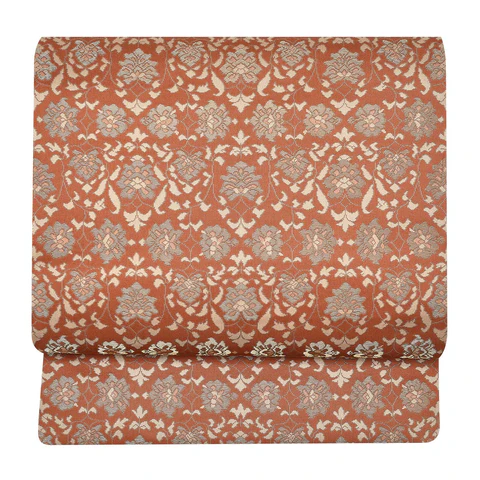

▼経錦 唐草華紋

銀座もとじ

「経錦」は、表面と裏面に美しい文様が現れるのが特徴。

身につけることで品格のある落ち着いた雰囲気に仕上がるため、お茶会などのカジュアルなシーンはもちろん、式典などのかしこまったシーンにも最適です。

まとめ

北村武資は、”羅(ら)”と”経錦(たてにしき)”と呼ばれる2つの織技法で人間国宝に認定されています。

その後も新たな挑戦をし続け、現代の染織界において多大なる影響を与えました。

残念ながら2022年の3月に永眠されましたが、北村武資が与えた影響は今も褪せることなく、多くの着物愛好家に受け継がれています。

とーんと♡日本橋では、同じく人間国宝に認定されている、刺繍家の「福田喜重(ふくだ きじゅう)」に関する記事も公開しています。

興味のある方は、ぜひこちらもあわせてチェックしてみてくださいね。